Filme: A Noite dos Lobos (2018)

Direção: Jeremy Saulnier

Roteiro: Macon Blair (baseado no romance homônimo de William Giraldi)

Elenco: Jeffrey Wright (Russell Core), Alexander Skarsgård (Vernon Slone), Riley Keough (Medora Slone), James Badge Dale (Donald Marium)

Sinopse: Um escritor e especialista em lobos, Russell Core, é chamado à aldeia de Keelut, um local isolado no Alasca, para investigar o desaparecimento de crianças atribuído a ataques de lobos. À medida que ele se envolve com a comunidade e com uma mãe em luto, o que parecia uma busca objetiva se transforma em um mergulho num mistério mais sombrio.

Ao contrário da sinopse acima, este texto contém spoilers.

“Os lobos desceram dos montes e tomaram os filhos de Keelut. Primeiro uma criança foi tomada enquanto puxava o trenó à orla da aldeia, outra na semana seguinte enquanto contornava as cabanas junto ao lago entupido de gelo. Agora, nos turbilhões de neve do novo inverno, uma terceira foi arrastada da aldeia, esta da própria soleira. Em silêncio — nem grito, nem uivo a testemunhar.” (Hold the Dark, William Giraldi, 2014).

Há filmes que se oferecem como narrativas de investigação, mas operam, no fundo, como rituais de passagem: histórias em que o protagonista, em vez de encontrar uma resposta, passa por uma transformação. Hold the Dark — a adaptação para a Netflix do romance de William Giraldi, dirigida por Jeremy Saulnier — é um exemplo. O enredo parte de um modelo reconhecível: crianças desaparecem numa comunidade remota do Alasca; os lobos da região são os principais “suspeitos”; um especialista é convocado para caçar os responsáveis e oferecer uma explicação. Entretanto, gradualmente, a história começa a trilhar por outros caminhos (mais sombrios) e, ao final, o espectador fica com a impressão de que nada foi “resolvido” – e não percebe que o que se consumou ali foi uma travessia.

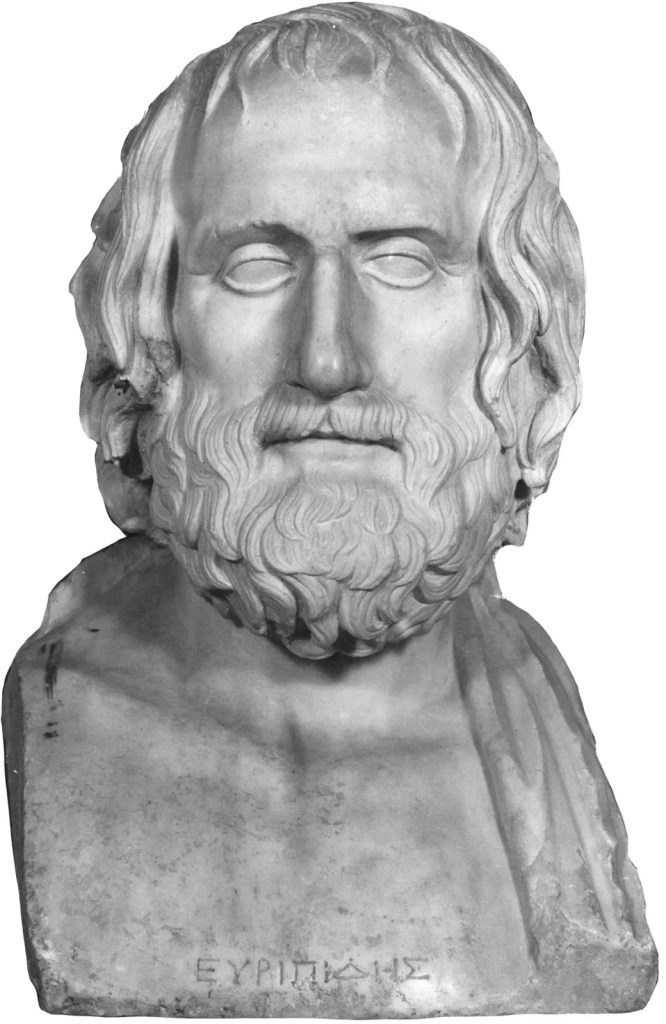

Essa travessia se organiza por três movimentos simbólicos que se entrelaçam constantemente: (1) o Alasca como espaço liminar, uma borda onde a ordem “natural” perde força; (2) um horizonte euripidiano, sobretudo o de Medeia e de As Bacantes, que substitui a lógica do thriller pela lógica da tragédia, e a irrupção de um êxtase dionisíaco que dissolve as fronteiras entre humano e animal, razão e instinto, mundo natural e mundo espiritual; e (3) a limitação da linguagem diante do mal.

1) Na borda da tundra

“Hold the Dark se passa na região selvagem do Alasca, em uma vila isolada na borda da tundra”. William Giraldi. American Audacity: In Defense of Literary Daring (p. 421).

Sob a perspectiva antropológica (Arnold van Gennep e Victor Turner), liminaridade vem de limen — limiar. É o “entre-lugar” em que as categorias que sustentam a vida comum perdem estabilidade. Arnold van Gennep, ao estudar ritos de passagem, descreveu a sequência separação → margem/limiar → reincorporação. Ritos de passagem arcaicos ocorriam em paisagens liminares. Victor Turner, posteriormente, elaborou que a liminaridade pode ser aplicada a alguém que está passando por uma transição, não sendo nem uma coisa nem outra e, portanto, sendo simultaneamente ambas e nenhuma delas. Em sua concepção, entidades liminares são aquelas que “não estão nem aqui nem ali; elas estão entre as posições atribuídas e dispostas pela lei, costume, convenção e cerimônia”; ou seja, estão fora das classificações usuais, expostas a ambiguidades, reversões e perigos.

O cenário de Hold the Dark, a cidade fictícia de Keelut, no Alasca, não é exatamente aleatório; é uma paisagem liminar. Bjørn Thomassen, antropólogo dinamarquês, aborda o conceito de “paisagem liminar” (liminal landscape) a partir de Gennep e Turner e o amplia para além das origens antropológicas tradicionais para enfatizar seus aspectos espaciais, emocionais e até potencialmente perigosos. Para ele, liminaridade se refere a espaços de transição, onde as estruturas sociais normais são suspensas, criando um estado de ambiguidade “entre e além” (in-between). Em paisagens liminares, isso se manifesta em locais físicos que representam limiares ou vazios, como fronteiras, estradas desertas, edifícios abandonados ou áreas de transição urbana/rural. Esses espaços não são meramente neutros; eles evocam certo “perigo” inerente devido à ausência de ordem ou preenchimento social. No filme, ficamos com a impressão de que a aldeia — situada na “borda da tundra” — não é apenas remota, mas constitui uma paisagem-limite: um ponto onde civilização e natureza são indistinguíveis, um lugar onde o selvagem se infiltra no civilizado. Russell Core (Jeffrey Wright) atravessa um portal em que o amparo institucional, linguístico e moral do “centro” se torna rarefeito. A comunidade parece comprimida diante da escala do lugar, sob o peso simultâneo da vastidão branca e da escuridão, acentuada pelo frio e pelo silêncio (eventualmente quebrado pelo uivo dos lobos, pelos motores das máquinas que trafegam sobre o gelo). E esse cenário é mais do que atmosfera: ele molda o tipo de pergunta que a história tolera.

Nesse espaço, a investigação racional não irá se sustentar. Russell Core chega como homem da palavra — escritor, observador, especialista em comportamento lupino. Alguém cuja missão seria traduzir o horror em explicação (a seguir, trechos do romance; todos os trechos retirados do livro são de tradução minha, assim como os grifos são meus):

“Sinto muito pelo seu filho, Sra. Slone.”

“Então você veio para matá-lo? Matar o animal que o levou?”

Ele olhou mas não respondeu.

“Então por que veio? Fiquei uma pouca surpresa por você ter respondido à carta que enviei.”

O silêncio esmagador de sua casa.

“Vim para ajudar se puder”, disse. “Para explicar isso, se puder.”

O que Russell Core não imagina é que ele não será recompensado (nem reconfortado) com esclarecimentos. Ele será submetido a uma experiência. Estados liminares não entregam o mundo à linguagem; eles expõem a linguagem ao mundo. É nesse ponto que uma observação de William Giraldi, em um texto escrito em janeiro de 2024 para a Commonweal Magazine e intitulado The Ecstatic, se torna quase um comentário teórico sobre seu próprio romance: em As Bacantes, diz ele, Eurípides mostra como o afastamento das cidades permite o retorno dos impulsos primitivos, como se longe da “armadura política” (instituições, disciplina, previsibilidade) o elemento dionisíaco pudesse recuperar sua soberania. Se Giraldi escolheu situar Hold the Dark na ponta do abismo do Alasca, a decisão foi estrutural e não meramente estética: o lugar é um experimento narrativo sobre o que acontece quando o arcabouço civilizatório é instável e se dissolve facilmente.

2) “Há algo errado com o céu”

É nesse contexto que as duas falas de Medora sobre o céu tornam-se um eixo para o filme: “there’s something wrong about the sky” (“há algo de errado com o céu”) e, depois, “now you understand about the sky” (“agora você entende sobre o céu”). Estamos diante de uma cosmologia moral: quando ela diz que o céu está “errado”, nomeia uma falha no princípio de amparo, daquilo que deveria sustentar e proteger; uma fratura na abóbada que separa o humano do caos. Jeremy Saulnier encena esse diagnóstico numa cena particularmente reveladora: Russell Core está semiadormecido, e Medora aparece ao seu lado como uma visão, uma intrusão íntima, como anúncio. Esse momento é liminar no sentido mais estrito: ele suspende a distinção entre interior e exterior, sonho e realidade, presença e fantasma. E é justamente aí que o “céu errado” deixa de ser informação e se torna condição.

Essa dimensão resvala também no trauma. Nos ritos de passagem de Van Gennep, o limiar é onde o trauma pode interromper a reincorporação, deixando o indivíduo preso na margem. Traumas profundos muitas vezes não são experimentados como “um sentimento específico”, mas como uma mudança total do mundo: a impressão de que a realidade perdeu o eixo, a atmosfera se tornou estranha e o cotidiano passou a ser balizado por uma lógica deslocada. Quando, no final, Medora diz a Core que “agora ele entende o céu”, o sentido dessa afirmação não é pedagógico; é iniciático. O conhecimento que ele obteve não brotou do raciocínio nem nasceu de qualquer método ordenado; foi forjado na sobrevivência, como em rituais com provas de resistência.

3) A ferida de 1918 e a lógica do assombro: quando o pacto com os mortos falha

Nenhum espaço liminar se sustenta sem uma história traumática que o funda — uma ferida que abre a porta para a repetição, semelhante a um estado psicológico “intermediário” frequentemente descrito como “limbo emocional” que ocorre após um evento significativo e muitas vezes devastador na vida. É caracterizado por uma sensação de estar preso entre o passado familiar que foi destruído e um futuro novo que ainda não tomou forma. Embora a vida possa parecer normal na superfície (o sol ainda nasce pela manhã e se põe no final do dia, as outras pessoas seguem suas rotinas), o sobrevivente se sente fundamentalmente alterado, abraçado por uma percepção surreal da realidade, sob o peso de uma espécie de entorpecimento, uma sensação de estar congelado ou paralisado. O trauma erradica a ilusão de segurança e previsibilidade, substituindo-as por uma paisagem árida onde a pessoa se sente desorientada e insegura; os antigos sistemas, papéis e estruturas de identidade são frequentemente destruídos.

Entre 1918 e 1920, uma pandemia de influenza afetou quase todas as partes do mundo, incluindo regiões remotas como o norte da Noruega, Samoa Ocidental, a reserva Navajo no Arizona. Entretanto, pouquíssimas regiões foram afetadas tão severamente quanto o Alasca, e os nativos do Alasca (47% da população total) foram especialmente devastados. (Sattenspiel et al. Death on the permafrost: revisiting the 1918-1920 influenza pandemic in Alaska using death certificates. American Journal of Epidemiology, Volume 194, Issue 1, January 2025, Pages 152–161).

A referência à pandemia de 1918 no Alasca, feita pela personagem que é tida como uma feiticeira na aldeia, funciona como esse ponto de origem: não apenas morte em massa, mas colapso do pacto civilizatório mínimo de sepultar os mortos. William Giraldi, provavelmente influenciado por narrativas indígenas do Alasca, usa a gripe de 1918 não como fato histórico isolado, mas como origem mítica na qual o pacto com os mortos falha e abre portas para o sobrenatural e o mito surge como ferramenta para conter o terror. Quando os mortos deixam de ser enterrados e são expostos à satisfação dos lobos, o humano experimenta ali uma profanação: o predador atravessa o sagrado. Isso desfaz duas fronteiras essenciais: a do vivo/morto e a do humano/animal. A partir daí, a sociedade estabelece sua mitologia com espíritos-lobo, exigências de sacrifícios, assombros recorrentes, a ideia de que a tundra cobra seu preço em forma ritual etc. Segundo Mircea Eliade, mito e rito são gramáticas capazes de organizar o terror e o sagrado, permitindo à comunidade suportar o que não é possível ser explicado pela linguagem ordinária. Nesse registro, o “sobrenatural” não precisa ser provado como literal; basta que seja necessário como estrutura simbólica. O mito, portanto, não é uma fuga do real, e sim uma forma de permanecer dentro dele.

4) Totens de travessia

Em narrativas liminares, objetos raramente são neutros e podem funcionar como marcadores ou operadores rituais ou intensificadores da experiência liminar. As botas de Vernon Slone que Russell Core toma emprestadas podem ser um exemplo. “Andar nas botas de outro” significa, neste caso específico, transferência de destino. Por isso, a reação intensa de Vernon ao reconhecê-las, na cena do necrotério, sentado diante de Core. Ele está olhando para algo que deixou de ser propriedade e se tornou identidade. O objeto carrega vínculo, e o vínculo carrega risco. Para Victor Turner, em momentos de liminaridade, tótens ajudam a produzir uma sensação de “entre mundos” carregando a essência do outro e sustentando, por conseguinte, formas de “communitas” unindo Core e Vernon em uma fraternidade ritual temporária. O filme trata as botas como talismã de passagem. Communitas (em Victor Turner) é um tipo de vínculo social intenso, direto e igualitário que pode surgir quando pessoas passam juntas por uma experiência ritual, em situações de liminaridade. Elas marcam a separação (Russell Core abandona o mundo ordinário e veste um signo de outra vida), atravessam com ele a margem liminar (ele sobrevive no regime de exceção usando esse “material”) e reaparecem, perto do fim, como devolução. Próximo do fim do filme, há uma cena em que Russell Core, ferido por Vernon, recebe cuidados numa comunidade indígena e é observado por uma figura feminina branca que parece estar “fora do lugar”; nesse instante, ela recolhe as botas e sai da tenda. É uma cena que se parece com um sonho ou uma alucinação, porque ela opera como imagem ritual: o sujeito retorna, mas não pode retornar de fato se ainda estiver carregando a identidade emprestada. A travessia só será concluída quando for restituído o que foi tomado para atravessar.

5) Eurípides sob a neve: Medeia, Bacantes e o coração humano como campo de batalha

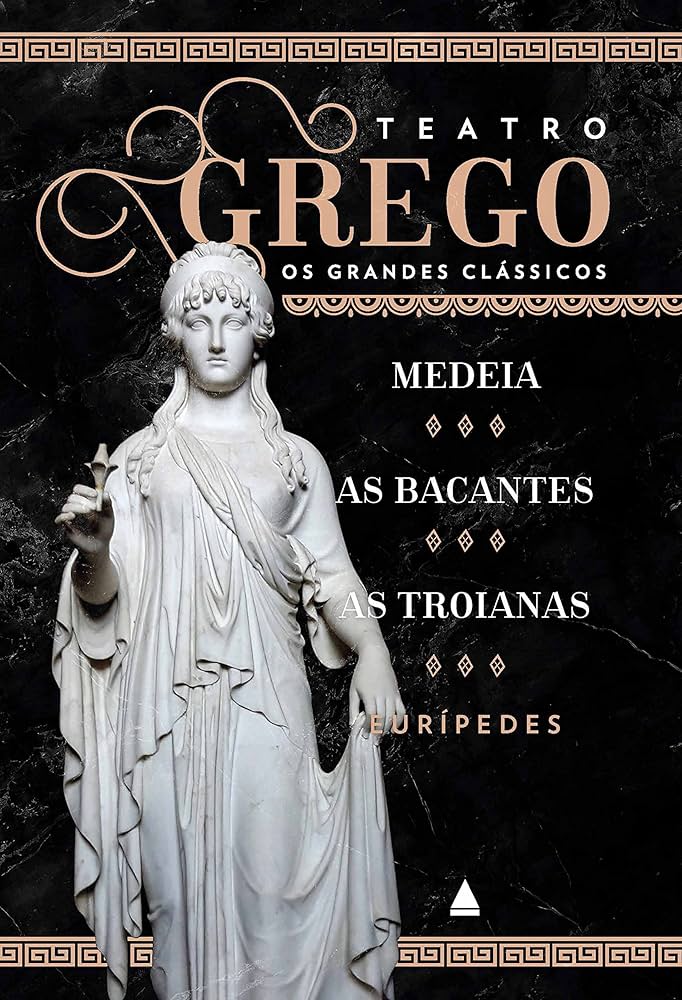

Duas peças de Eurípides (século V a.C.) pairam sobre Hold the Dark e conferem-lhe a textura de uma tragédia e não a de um thriller de mistério: Medeia e As Bacantes. Junito de Souza Brandão aponta que, para Eurípides, a tragédia é praxis do homem: o cosmos trágico é o coração exposto ao extremo. O mito, em Eurípides, revela que as forças mais antigas do mundo são encontradas dentro do ser humano.

5.1 Medora Slone como Medeia: a dor que deseja devolver dor

“Mais potente do que a minha vontade é a paixão, que é a causa dos maiores males para os mortais.(Medeia, Eurípides, tradução de Maria Helena da Rocha Pereira).

“Medeia é o drama da mulher abandonada e dominada pela vingança: esta vingança é monstruosa (…). Ela é a paixão.” (Jacqueline de Romilly,A Tragédia Grega).

Jacqueline de Romilly, ao comentar a respeito de Medeia, observa que Eurípides mostra como as paixões arrastam toda espécie de violência ligada ao desejo de fazer sofrer porque se sofre; a peça seria o “retrato de uma alma dividida”, e a decisão de matar os filhos pareceria emanar de um instinto mais profundo. A violência é uma resposta à dor, fruto do transbordamento emocional semelhante a uma combustão. Ou, de acordo com Junito de Souza Brandão, Eurípides nos mostra, em Medeia, que “o destino do homem nasce do demônio que habita em seu peito”.

A morte do garoto Bailey Slone, que deflagra os acontecimentos no filme, pode ser lida como uma espécie de vingança contra Vernon Slone, depois que ele partiu para a guerra — abandonando Medora, quebrando a sua promessa de não a deixar sozinha.

“Tu mesma, Medeia,

Com o coração ansioso navegaste

Para bem longe da casa paterna,

Além do extremo dos rochedos gêmeos.

Moras agora numa terra estranha,

Tomam-te o leito, levam-te o marido (ah! Infeliz!)

E expulsam-te vilmente para o exílio.

Não existe mais respeito aos juramentos.”

(Medeia, Eurípides)

(Russell Core) “Mas esta é sua casa”, disse ele finalmente.

(Medora) “Não sou daqui originalmente. Fui trazida para cá quando era criança, e isso faz com que eu não seja daqui.”

“Trazida de onde?”

“Não lembro. Nunca me disseram de onde e nunca perguntei. Mas sei que este lugar é diferente.”

(trecho do romance Hold the Dark, William Giraldi)

Mas a morte da criança pelas mãos de Medora pode ser entendida também como um gesto “profilático”, no sentido mais terrível: sendo fruto do incesto, sua mãe Medora receia que a criança tenha o estigma de um tabu violado, uma marca impura, e que tenha herdado a escuridão que ela enxerga em si e ao seu redor:

(Medora) “Posso fazer uma pergunta pessoal, Sr. Core?”

Ele assentiu.

“Você tem filho?”

“Sim, uma filha, mas adulta já, em Anchorage, ensina na universidade. Vou vê-la quando sair daqui.”

“Professora como o pai.”

“Não sou professor. Talvez poderia ter sido, mas… Ela é boa nisso, escuto falar. Ela queria ser uma alasquiana.”

“Aquela cidade não é o Alasca. Onde você está agora, o Alasca começa aqui. Estamos na borda do interior.”

Ele não disse nada.

“Sr. Core, tem alguma ideia do que tem lá fora além dessas janelas? Quão fundo vai? Quão escuro fica? Como essa escuridão entra em você. Deixe-me dizer, Sr. Core, você não está na Terra aqui.” Ela olhou o vapor da caneca, pausou como se fosse beber. “Nenhum de nós jamais esteve.”

Ele a viu beber. “Senti isso em certos lugares ao longo dos anos.”

“Certos lugares. Digo que o que sente aqui não é igual a nada antes sentido.”

Ele esperou por uma explicação.

Ela não deu nenhuma.”

A tragédia comporta essa ambiguidade sem precisar escolher qualquer uma das opções. Na verdade, o que torna o gesto trágico é justamente a coexistência de forças irascíveis e primitivas guiando o comportamento: Medora matou seu filho num impulso, qualquer que seja a explicação posterior. Sobre as peças de Eurípides, Romilly diz:

“Estas almas em luta, estas almas arrastadas em direções contrárias são uma novidade literária. Por vezes, os heróis de Homero hesitam; mas a sua hesitação era considerada em termos claros e intelectuais. Com Eurípides, pelo contrário, surgem estas lutas bruscas e mal dominadas onde se retrata uma alma dividida. (…) As personagens de Eurípides obedecem, portanto, aos diversos impulsos da sua sensibilidade: elas não agem em função de um ideal claramente definido, mas em função de medos e desejos.”

Como em Eurípides, o ato extremo não “resolve” nada, ele interrompe o futuro e inaugura um regime de exceção. A criança não é apenas filho: é a continuidade encarnada direta. Quando ela é eliminada, o mundo perde a chance de recompor sua gramática.

5.2 As Bacantes: êxtase como dissolução de fronteiras e violência como liturgia

Segundo Romilly, As Bacantes é a mais religiosa das peças de Eurípides. Para William Giraldi, As Bacantes não é um tratado conservador contra a impiedade, mas é ao mesmo tempo um “hino admonitório” à necessidade do êxtase como um escape cotidiano e um alerta contra a permanência constante em êxtase autêntico: se a negação do deus Dioniso leva à destruição, abraçá-lo perenemente pode queimar uma civilização inteira. O êxtase (ek-stasis, “sair de si”) dissolve as fronteiras humano/animal, natural/espiritual, regra/transgressão. Quando o dionisíaco domina, a violência deixa de ser utilitária e assume um caráter sacramental, inevitável — como se o mundo fosse arrastado por uma música anterior à razão. Para Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, em Mito e Tragédia na Grécia Antiga,

“A tragédia de As Bacantes mostra os perigos de um recuo da cidade sobre suas próprias fronteiras. Se o universo do Mesmo não aceita integrar a si esse elemento de alteridade que todo o grupo, todo ser humano traz em si sem saber, assim como Penteu recusa reconhecer essa parte misteriosa, feminina, dionísica que o atrai e o fascina, até no horror que ela lhe inspira, o estável, o regular, o idêntico oscilam e desmoronam, é o Outro, em sua forma medonha, a alteridade absoluta, o retorno ao caos que aparecem como a verdade sinistra, a face autêntica e aterradora do Mesmo.”

Essa lógica aparece com nitidez no retorno de Vernon e na grande sequência de massacre. A violência não é filmada nem encenada como um espetáculo “de ação”, mas como um ato ritual. A civilização — representada pela polícia e pela razão (Russell Core) — se revela incapaz de conter a força que se instaurou. O que vemos ali é a sacralização negativa da violência. Quando a ordem simbólica cai, o sangue vira linguagem final: punir, purificar, pagar. A perseguição e a matança adquirem um aspecto litúrgico.

6) O mal como colapso de fronteira

Aqui chegamos ao ponto que reordena todos os demais: em Hold the Dark, o mal não é puramente endógeno (um “defeito psicológico”) nem puramente exógeno (uma “força sobrenatural”). Ele emerge no colapso da fronteira que deveria mantê-los separados. É um mal liminar. Ele aparece quando as distinções que o mantêm à distância — humano/animal, razão/instinto, linguagem/emoção — se dissolvem. Podemos pensar aqui numa espécie de mal pré-racional, não no sentido de “irracionalidade simplória”, mas no sentido de anteceder a razão como mecanismo de contenção. A linguagem pode ser incapaz de articular qualquer explicação quando a escuridão chega; as categorias todas se desfazem e o mundo retorna a uma região anterior às palavras.

Em seu ensaio The Ecstatic, William Giraldi diz, a respeito de Tebas em As Bacantes, que a cidade se destrói “em sua fuga da experiência extática”: a tentativa de expulsar Dioniso, de negar o êxtase, provoca a combustão. Em Hold the Dark, porém, parece ocorrer uma inversão mais inquietante: os Slone não fogem do êxtase; eles fogem para ele. O êxtase se torna refúgio. A narrativa da possessão lupina — “o lobo”, “o espírito”, “o assombro do lugar” — pode funcionar como máscara para aquilo que é insuportável na responsabilidade humana: se o ato foi “do lobo”, o sujeito vira instrumento; se foi instrumento, não há espaço para culpa. Não estamos aqui inocentando os personagens, mas tentando compreender uma dinâmica: a fuga para o êxtase é uma forma extrema de absolvição existencial.

É aqui que as máscaras Yup’ik entram como figuras simbólicas perfeitas. Em linhas gerais, máscaras cerimoniais esculpidas em madeira e adornadas com penas ou peles (em contextos de dança e festivais, sob orientação ritual) são instrumentos de incorporação: não representam o espírito do animal, mas permitem, por um momento, em rituais específicos, que o humano atravesse a fronteira e habite o outro lado. O lobo, então, deixa de ser predador simples: ele se torna veículo do êxtase — razão pela qual tanto Vernon quanto Medora usam máscaras em vários momentos do filme.

O incesto é o tabu civilizacional por excelência porque rompe o parentesco como instituição. É uma transgressão sem gramática possível. É também o primeiro gesto dionisíaco porque dissolve, na origem, a estrutura que organiza a continuidade. Em termos simbólicos, ele abre o limiar dentro da família — e tudo o que vem depois pode ser lido como expansão dessa ruptura. O “céu errado”, a que Medora Slone se refere, começa dentro da casa e se derrama para fora.

7) Hermenêutica negativa: narrar o horror sem resolvê-lo

Há um aspecto formal que sustenta tudo isso: a limitação da linguagem diante do mal. William Giraldi já disse, em entrevista, que passamos a vida desviando o olhar do que é hediondo em nós porque não sabemos como suportar; para ele, a tarefa do artista – e o que ele tentou realizar em Hold the Dark – é justamente não olhar para o lado quando o pior aparece.

Retornamos para Russell Core. Ele se propôs a tentar explicar, a dar um sentido aos eventos. Porém, o que ele encontra escapa à linguagem. O horror é maior do que qualquer ordenação verbal. A narrativa se torna uma hermenêutica negativa: ela circunscreve o mal, indica seus contornos, mas não é capaz de estabelecer uma conclusão satisfatória ou correta. Thrillers de mistérios cumprem sua função quando, no desfecho, promovem a reconciliação dos fatos num todo coerente. Em Hold the Dark temos somente a exposição. Portanto, faz sentido que uma das últimas cenas seja a de Russell Core acamado no hospital, reconciliado com sua filha, responder a ela quando ela lhe pergunta “o que houve?”, ele diga: “vou lhe contar tudo”. Não há aqui triunfalismo ou discurso elucidativo, e sim a percepção de que contar é sempre um ato frágil. É a única forma humana de lidar com um mundo que não se deixa restaurar. O rito se conclui não quando Russell Core entende o que experimentou, mas quando aceita narrar o que viu, sem virar os olhos para o lado.

8) Hopkins e o “duplo nome”: criação como santuário e abismo

A epígrafe do romance de William Giraldi, Hold the Dark, também foi utilizada no filme. Retirada do poema intitulado O Naufrágio do Deutschland, escrito pelo poeta jesuíta inglês Gerard Manley Hopkins (1844-1889), que trata de martírio e redenção espiritual:

“Ah! tocado na arca de teus ossos,

Pois não? vergando à dura aflição,

Não estás? dá-me palavras, a mim, a sós,

Dá-me, mãe-de-meu-ser, meu coração.

Incorrigível no encalço do mal, mas gritando a verdade”

(tradução de Aíla de Oliveira Gomes)

Sofrimento e redenção: o poema trata do caos do naufrágio transformado em testemunho espiritual. O navio Deutschland, cujos passageiros incluíam cinco freiras franciscanas alemãs exiladas, encalhou perto da foz do rio Tamisa. Devido a uma forte tempestade, os sinais de socorro não foram avistados e o navio permaneceu preso, atacado ferozmente pelas ondas. Quando a ajuda chegou, um quarto dos passageiros, incluindo as freiras, havia se afogado. Comovido pelo evento, Hopkins se propõe a escrever sobre o episódio, e pede ao coração por palavras a fim de retratá-lo em sua inteireza, para chegar ao âmago de seu significado, e reconhece no processo a dualidade do coração do homem – pecador, incorrigível no encalço do mal e, simultaneamente, ansiando pela luz, gritando verdade (porém, não uma verdade que salva, mas uma que revela). E essa dualidade se expande quando pensamos em Hopkins como poeta da criação selvagem. Há nele um senso de que a terra bruta é, ao mesmo tempo, santuário e abismo: abriga o caos e aponta para a redenção; contém o germe do bem e do mal; oferece tanto o palco do pecado quanto a possibilidade da Graça. O Naufrágio do Deutschlandretrata isso em imagens de esplendor e terror — e, mais tarde, na lembrança de que Abel e Caim são irmãos, alimentados pela mesma origem. A proximidade entre bem e mal é uma condição trágica.

Hold the Dark não retrata o mal como um estrangeiro absoluto, um monstro que vem de fora. Ele está próximo demais. Ele é irmão. Ele é a escuridão que aparece quando a fronteira se desfaz. E ainda assim — como na epígrafe — permanece a exigência da verdade: olhar, narrar e não desviar os olhos. A última frase de Medora (“agora você entende sobre o céu”) e a última disposição de Core (“vou lhe contar tudo”) são duas variações da mesma ética: a verdade do ato de narrar não salva o mundo, mas impede que o mundo seja reduzido ao silêncio.

Conclusão: um mundo em que natural e sobrenatural se tocam

“Medora Slone convoca o estudioso de lobos Russell Core para investigar os desaparecidos e, assim que ele chega aos confins do território americano, nesta paisagem austera e fatal, ele deve enfrentar não apenas o enigma do mal e a majestade indiferente da natureza, mas também seu próprio exílio espiritual.” William Giraldi. American Audacity: In Defense of Literary Daring (p. 422).

Isso tudo posto, talvez a formulação mais justa seja esta: Hold the Dark se passa em uma paisagem liminar na qual a fronteira que separa natural e sobrenatural é instável. O lobo, mais do que predador, é máscara, espírito, refúgio, veículo de êxtase. E o mal, por sua vez, não é nem uma falha individual isolada, nem um destino imposto de fora; é aquilo que emerge quando a razão e a linguagem — nossas formas de contenção — já não são capazes de dar conta, de gritar a verdade. É por isso que o filme termina como termina e por essa razão incomoda a tantos espectadores: não há uma solução tradicional. A travessia simplesmente aconteceu. O céu segue errado. E a civilização, quando habita perto demais do fogo, não se ilumina: ela se queima.

Deixe um comentário