0 péssimo

⭐️ ruim

⭐️⭐️ regular

⭐️⭐️⭐️ bom

⭐️⭐️⭐️⭐️ ótimo

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ excelente

O Ano do Dragão (Year of the Dragon, 1985), direção Michael Cimino.

⭐️⭐️⭐️⭐️

Os roteiristas Michael Cimino e Oliver Stone retratam uma comunidade atormentada sob o peso de uma falsa ordem, de um simulacro de realidade acordado entre a máfia chinesa, os empresários, a polícia e a prefeitura – cuja manutenção atropela e sacrifica os habitantes comuns, os pés-rapados, os comerciantes e os imigrantes pobres. Diante desse contexto, ergue-se um policial solitário, à margem desta sociedade fraudulenta, oprimido pelo seu passado (é mais um despojo da Guerra do Vietnã – uma guerra em que testemunhou a mesma hipocrisia, o mesmo cinismo, o mesmo desdém que ele encontra na América – particularmente em Chinatown). A sua jornada para desestabilizar esse pacto também implica o sacrifício daqueles que orbitam à sua volta. O personagem de Mickey Rourke é um homem em guerra, retornou de uma, iniciou outra. E toda guerra tem seu custo amargo.

Ronin (Ronin, 1998), direção John Frankenheimer

⭐️⭐️

No pós-Guerra Fria, os espiões tornaram-se ronins (samurais sem mestre), oferecendo seus serviços a quem pagasse mais. O mundo da espionagem é o mundo da vastidão dos espelhos, onde a artificialidade do disfarce gradualmente oblitera a realidade – de modo que todos os que dele participam “endurecem numa casa alugada” (TS Eliot). Os personagens do filme andam como fantoches, vazios como a pasta que perseguem. No final, você emerge da experiência tão rapidamente quanto as perseguições de carros, (muito bem) coreografadas como se estivéssemos nos anos setenta.

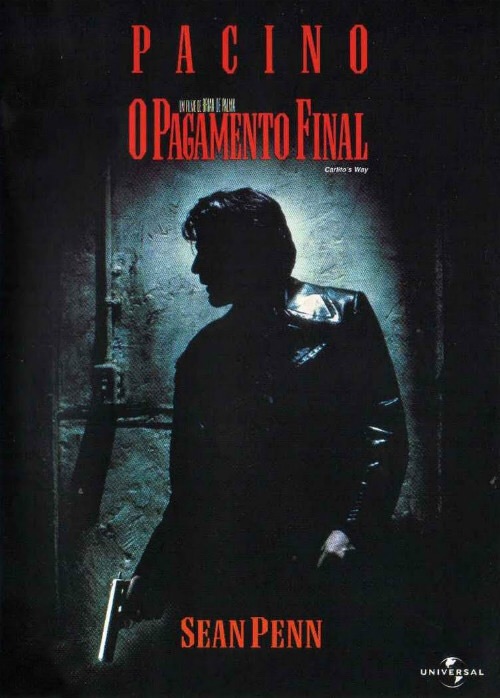

O Pagamento Final (Carlito’s way, 1993), direção Brian de Palma.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

E novamente retornamos à Ortega y Gasset: a realidade externa deve ser a manifestação adequada da realidade interna do indivíduo, e a sua realidade interna precisa ser expressa na realidade externa, em seu entorno, em suas circunstâncias; caso contrário, ambas as realidades tornam-se farsas. Ao acumular seu “fundo insolúvel” com as mentiras que conta (a maioria delas com o objetivo de reafirmar para si mesmo de que seu passado violento pode ser facilmente superado), Charlie (personagem de Al Pacino) cria uma inconsistência existencial. Para sustentar essa falsa realidade, ele entra numa espiral de mentiras e, portanto, não consegue ver as cobras engendradas no caminho. Pior: ele é incapaz de perceber que o paraíso almejado se tornou uma miragem na parede. É o melhor filme de Brian de Palma.

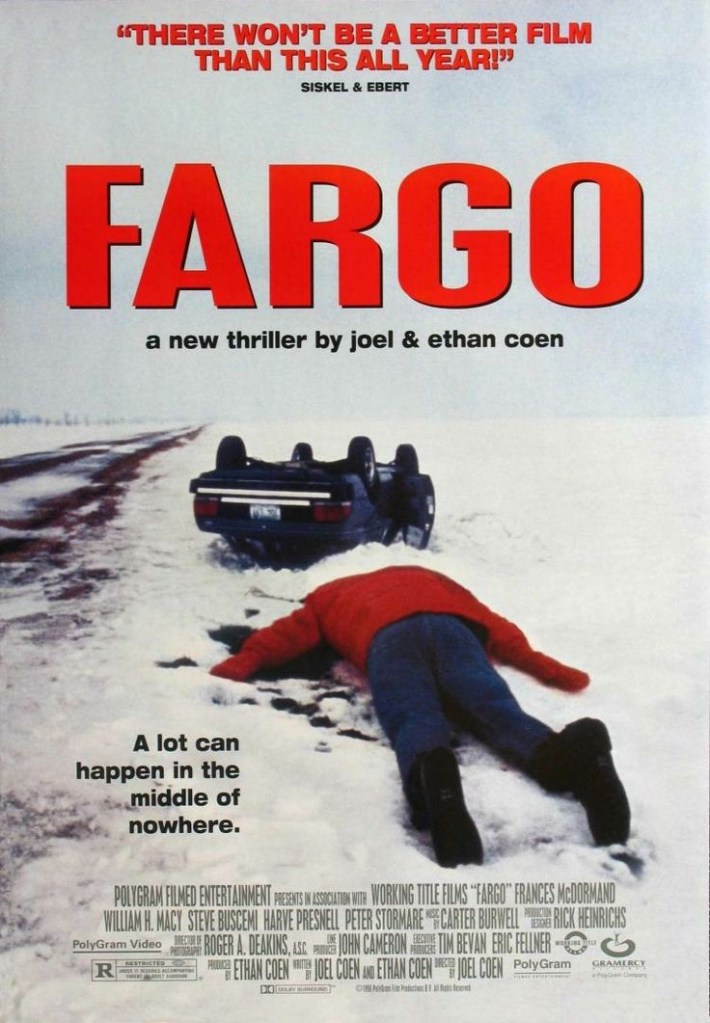

Fargo (Fargo, 1996), direção de Joel e Ethan Coen.

⭐️⭐️⭐️⭐️

Nos encontramos sob o “sono da razão” quando nossa apreensão racional da realidade está desvinculada de ações compatíveis; torna-se impossível prever qualquer consequência de uma decisão – e isso pode sugerir falsamente que não controlamos absolutamente nada de nossas vidas.

Estupidez? Certamente.

Contudo, a cartografia engendrada pelos irmãos Coen mostra que o estúpido habita (solitário) uma segunda realidade, uma realidade precária e diabolicamente imaginada na qual todos os laços comunitários são rompidos.

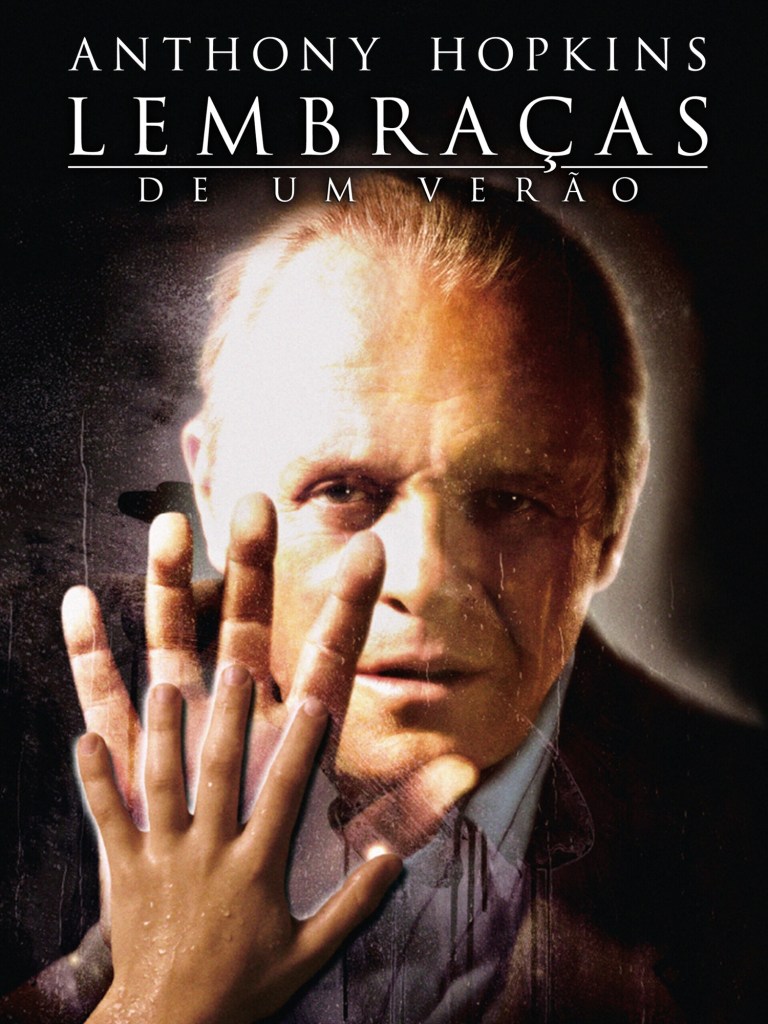

Lembranças de Um Verão (Hearts in Atlantis, 2001), direção de Scott Hicks.

⭐️⭐️⭐️

Baseado em uma coletânea de Stephen King (Hearts in Atlantis, não publicada no Brasil), o filme conta uma história de transição, da infância para a idade adulta, através do contato com o mal (traições e perversidades). Quando queremos avaliar retrospectivamente nosso crescimento, buscamos pontos de transição, etapas significativas que constituíram marcos na nossa memória biográfica, âncoras às quais podemos recorrer quando o presente se torna terrível ou incerto. Depois de comparecer ao funeral de seu amigo (onde também fica sabendo do falecimento de sua antiga namorada), o personagem Bobby revisita seu passado. Quando a escuridão parece dominar, mergulhar nas reminiscências pode ajudar a nos fortalecer para lidar com os desafios do presente. Revisitar o passado não apenas nos fundamenta mentalmente, mas também nos concentra, com imediatismo sensorial, naquilo que mais valorizamos. A reminiscência ajuda Bobby a criar um senso consistente de si mesmo, ancorando-o em sua história. Como escreveu Proust: “o cheiro e o sabor das coisas permanecem equilibrados por muito tempo, como almas prontas para nos lembrar, esperando e esperando pelo seu momento, em meio às ruínas de todo o resto.”

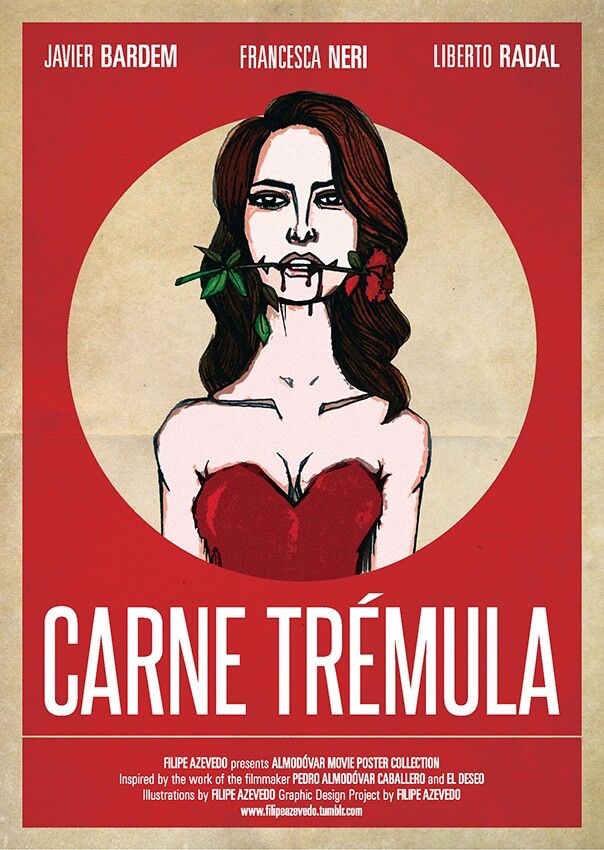

Carne Trêmula (Live Flesh, 1997), direção de Pedro Almodóvar.

⭐️⭐️⭐️

Todo melodrama tem um subtexto moral através da oposição criativa entre conteúdo e forma. O conteúdo refere-se à frustração. Por exemplo, o caráter antecipatório da paixão amorosa consagra o sentimento do presente, e a imaginação traça um quadro conveniente para o futuro. A antecipação do futuro não é determinada pela compreensão, mas pela esperança. Ancorar a imaginação na realidade requer uma certa dose de banalidade. Essa banalidade é destacada pela forma do melodrama: a teatralidade das emoções e da música (que expõe o cômico dos sofredores). Se o conteúdo acaricia quem sofre, a forma o leva à banalidade de sua vida. Neste melodrama de Almodóvar, o labirinto das paixões serve de alegoria política: cada gesto, mesmo que frívolo ou insignificante, está carregado de um conflito entre salvação e perdição, onde o destino e as escolhas das pessoas pouco têm a ver com a superficialidade da situação, mas com o intenso drama de uma consciência que deve suportar o peso moral. A esperança só é possível a partir da compreensão do passado; não compreendê-lo encerra todos no círculo da ilusão.

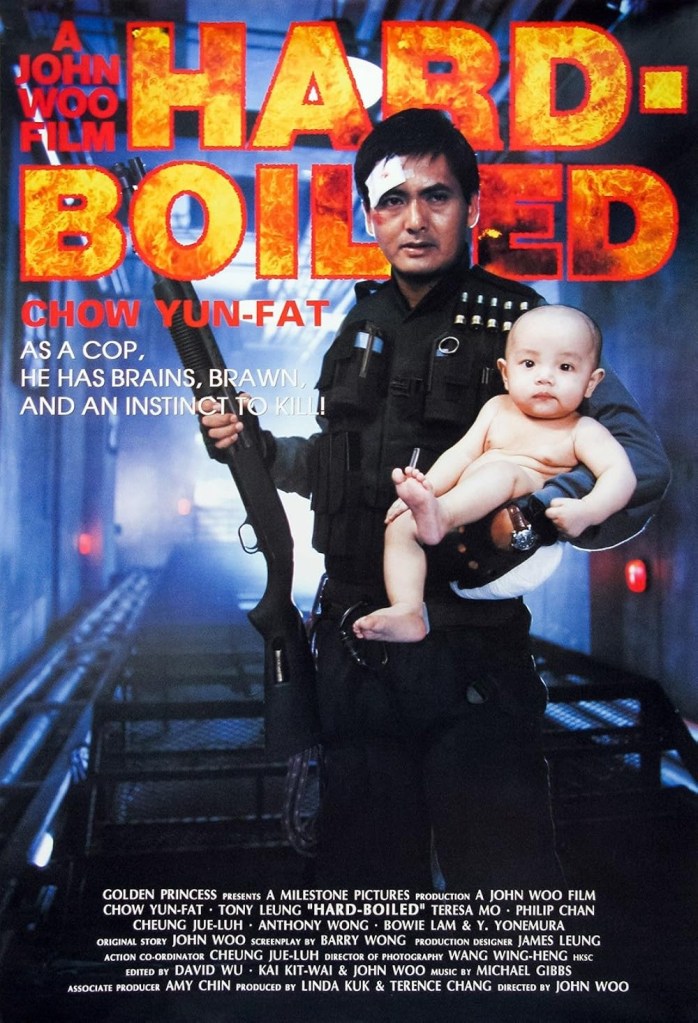

Fervura Máxima (Hard Boiled, 1992), direção de John Woo.

⭐️⭐️⭐️⭐️

John Woo é um dos grandes estetas do cinema, e este é o seu melhor filme: sua composição visual da violência se assemelha a uma dança, a um musical trágico. Policiais e vilões parecem se tornar facetas da mesma moeda – este é o “deserto dos espelhos”, em que policiais (imersos no confronto com o mal) e vilões trocam de papéis. O impasse da duplicidade aparece nas famosas cenas em que duas pessoas apontam suas armas umas para as outras.

Os homens tornam-se aquilo que fazem (ou executam); portanto, as armas são meras extensões dos seus corpos. Há uma sensação de perda; John Woo encena a luta contínua pela integridade, a batalha pela unidade psíquica, o esforço para ser um único agente unificado – e o soberbo ato final, num hospital, mostra-nos que a redenção pode vir do resgate da pureza (ainda existem inocentes neste mundo sombrio).

Meu Ódio Será a Sua Herança (Wild Bunch, 1969), direção de Sam Peckimpah.

⭐️⭐️⭐️⭐️

Nos faroestes crepusculares de Sam Peckinpah não há oposição entre ordem e barbárie – um dos temas que caracterizam os exemplos clássicos do gênero. Há ruínas e decadência, incapazes de ordenar o presente. Na fase tradicional, os personagens são melancólicos porque enfrentam limites morais. A violência é um fardo, uma opção, e a morte é apenas uma possibilidade; agora, os limites da perdição foram ultrapassados, a violência está enraizada e a morte é inevitável.

Ainda assim, Peckinpah nos mostra que atos de redenção podem nascer numa realidade brutal.

A Filha Perdida (The Lost Daughter, 2021), direção de Maggie Gyllenhall.

⭐️

Um enredo simples, cuja decupagem é traduzida por uma câmera ondulante e sob a perspectiva em primeira pessoa – que acentua o aspecto puramente sensorial do filme, porém soterra uma atenção mais interessada. O corolário é o enfraquecimento da revelação do drama central. Vários flashbacks sugerem possibilidades que o curso da história abandona, do nada – uma aura de ameaça que se insinua nas relações entre os personagens sem que ninguém saiba exatamente por quê. A filha perdida segue um manual de cinematografia supostamente realista para embalar uma história que deveria ser cheia de nuances, mas que apenas toca na superfície de seus personagens.

A Tragédia de Macbeth (The Tragedy of Macbeth, 2021), direção de Joel Coen.

⭐️⭐️

A palavra que melhor descreve este filme é desproporção: há acertos e erros, em medidas desiguais, na mise-en-scène. O esteticismo foi o mesmo erro de Justin Kurzel, na versão de 2015. Um elenco (quase todo) afiado – Denzel Washington e Frances McDormand em especial -, encenando o texto literal de Shakespeare, sob o peso de uma estilização excessiva, inorgânica, indefinida entre teatro filmado ou filme teatralizado. Como se Joel Coen tivesse seguido à risca algum manual sobre como fazer um “filme de arte”. O que temos é um filme sem alma, à respeito da “tenebrosa noite que sufoca a tocha exausta”. Um filme também sufocado por excessos vazios.

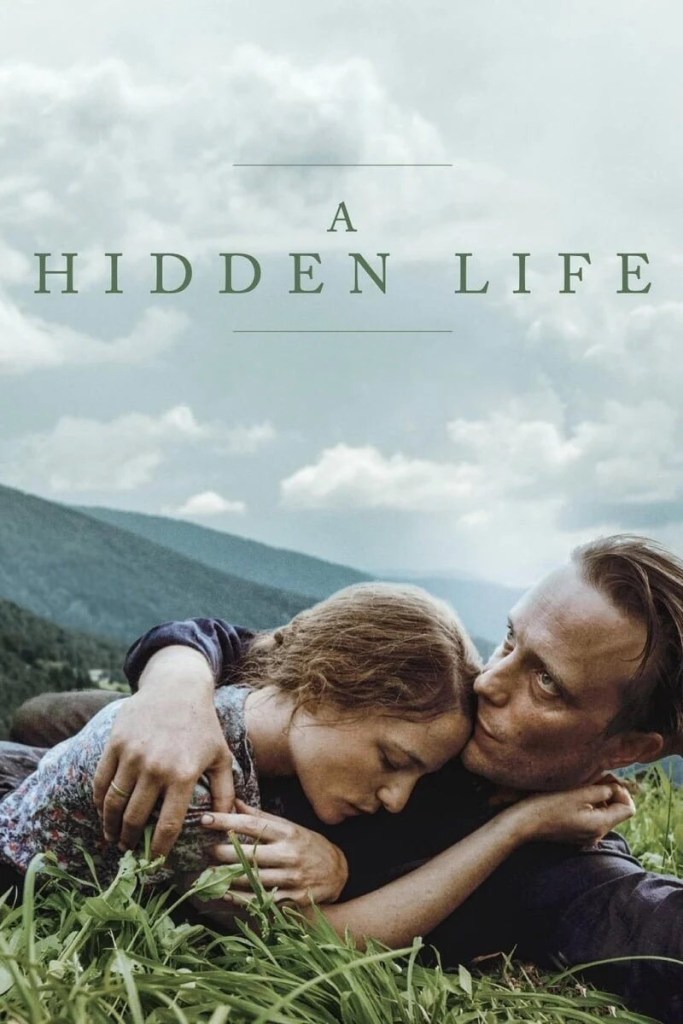

Uma Vida Oculta (A Hidden Life, 2019), direção de Terrence Malick.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Mas o efeito de sua pessoa nos que a rodeavam foi incalculavelmente difusivo: pois o bem crescente do mundo depende em parte de atos não-históricos; e se as coisas não estão tão mal, nem com você nem comigo, como poderiam estar, isto se deve em grande parte ao número dos que fielmente viveram uma vida oculta, e repousam em túmulos não visitados.” (Middlemarch – um estudo da vida provinciana, George Eliot).

The Batman (idem, 2022), direção de Matt Reeves.

⭐️⭐️⭐️

Filme sombrio sobre tempos atuais, com inspirações da série dos quadrinhos “O longo dia das bruxas“, em que o grande tema é a ética – seja como âncora para a vocação, como freio para a vingança, ou como arcabouço para o estabelecimento de tecido social significativo, base para a esperança e a redenção. Matt Reeves é bem sucedido nesta difícil tarefa de construir um novo Universo para o herói, com algo a mais a ser dito.

Paterson (idem, 2016), direção de Jim Jarmusch.

⭐️⭐️⭐️⭐️

“Estará ao alcance de vocês vivenciar a multidão, o barulho e a lentidão de um inferno do consumo como uma coisa não apenas significativa, mas também sagrada, incendiada pela mesma força que acendeu as estrelas. Essa, a meu ver, é a liberdade de uma educação autêntica, de aprender a ser bem ajustado: poder decidir conscientemente o que tem significado e o que não tem.”

“O tipo realmente importante de liberdade requer atenção, consciência, disciplina, esforço, e a capacidade de se importar genuinamente com os outros e de se sacrificar por eles inúmeras vezes, todos os dias, numa miríade de formas corriqueiras e pouco excitantes. A alternativa é a inconsciência, a configuração padrão, a corrida de ratos – a sensação permanente e corrosiva de ter possuído e perdido alguma coisa infinita.”

David Foster Wallace, Isto é água (livro: Ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo).

Deixe um comentário