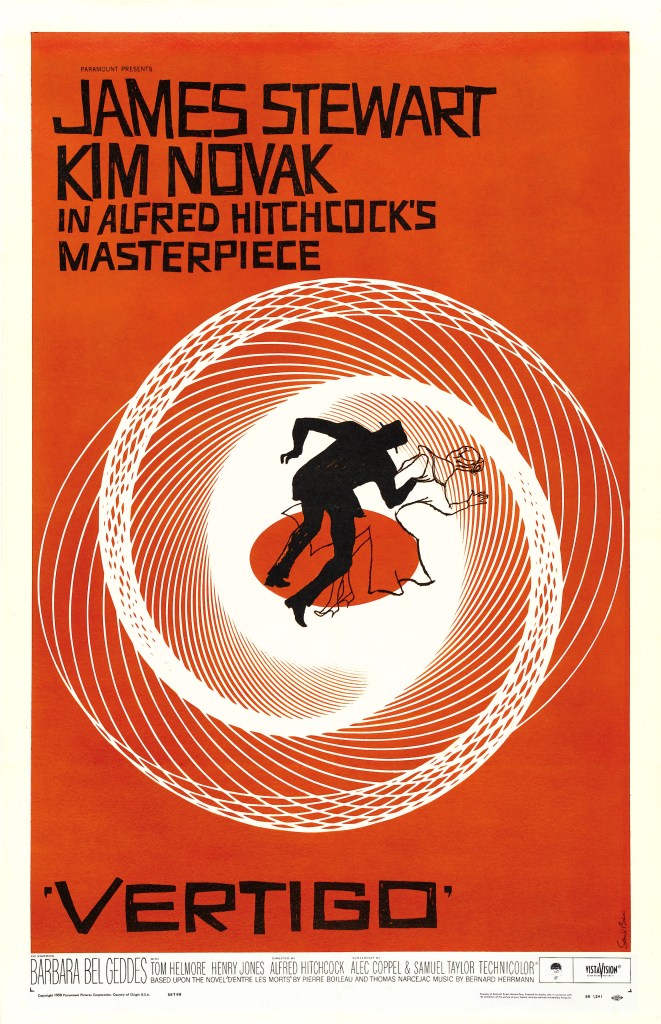

O reconhecimento de Alfred Hitchcock como um dos maiores cineastas da história foi tardio. Somente com os elogios da Nouvelle Vague, liderada por François Truffaut e Jean-Luc Godard na revista Cahiers du Cinéma, que o viam não apenas como “mestre do suspense”, mas como um autor visionário, seus filmes passaram a ser amplamente valorizados. Um Corpo que Cai (Vertigo, 1958), considerado sua obra-prima, exemplifica as virtudes de seu cinema: narrativa complexa, técnicas visuais inovadoras e uma exploração profunda de temas como amor, perda e a vertigem do tempo.

O Suspense e o MacGuffin

Jean Douchet, na Cahiers du Cinéma, argumentou que, nos filmes de Hitchcock, o suspense é criado pelo espectador. Diferentemente do cinema convencional, onde o suspense gira em torno do “whodunit” (quem é o culpado?), Hitchcock desdenhava dessa abordagem – o verdadeiro suspense residia na antecipação, na tensão entre o que o público sabe e o que o personagem ignora. Como ele explicou a Truffaut, o whodunit é apenas um MacGuffin – um pretexto narrativo que impulsiona a trama, mas sem importância real. Ilustrou o conceito com uma anedota: dois homens em um trem discutem um pacote; um pergunta o que é, e o outro responde que é um “MacGuffin, um dispositivo para capturar leões nas Highlands escocesas”. Quando o primeiro objeta que não há leões ali, o outro retruca: “Então não é um MacGuffin”. O MacGuffin é o “nada” que mobiliza a história, mas não explica seus conflitos. O verdadeiro interesse está no como e no porquê das ações, não no mistério em si.

Em Um Corpo que Cai, o suspense não depende de desvendar o culpado, mas de imergir o espectador na incerteza. Hitchcock transforma a câmera em nossos olhos, revelando informações que os personagens desconhecem. O suspense surge da tensão entre o presente e os possíveis futuros, uma “suspensão do presente” que mantém o espectador na pergunta: “E agora? O que acontece agora?”

A Verdade e a Vertigem

Inácio Araújo, em Alfred Hitchcock: O Mestre do Medo (1984), observa que, no cinema de Hitchcock, o herói busca “desligar-se do mundo das aparências, reencontrar a verdade e trazê-la à luz”. Essa busca, porém, é instável, e o desfecho, mesmo quando esclarecedor, sugere novas ameaças. Em Um Corpo que Cai, a verdade é escorregadia, envolta em duplicidades e ilusões.

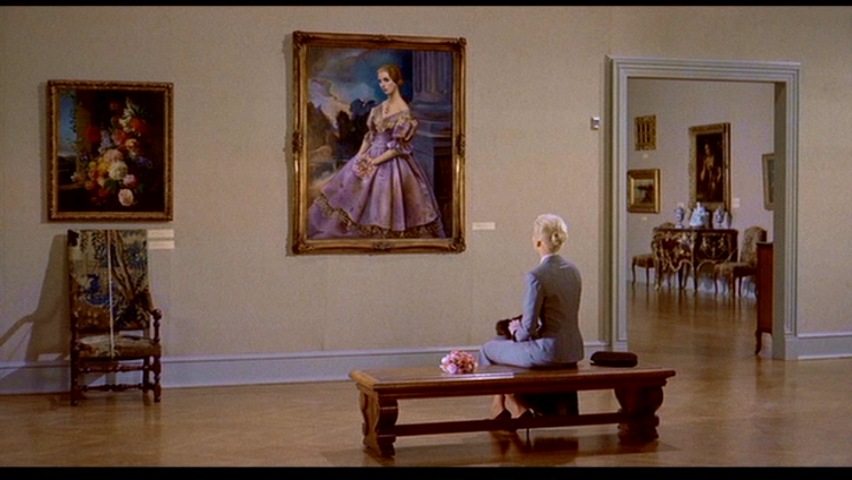

O filme acompanha John “Scottie” Ferguson (James Stewart), um detetive aposentado com acrofobia (medo de alturas), contratado por Gavin Elster para seguir sua esposa, Madeleine (Kim Novak). Elster alega que Madeleine, possuída pelo espírito de sua bisavó suicida, Carlotta Valdés, está em risco. Scottie segue com fascinação vertiginosa Madeleine, que se move em trajetórias espiraladas como se atraída por um passado inalcançável. A espiral, presente nos créditos iniciais com imagens projetadas sobre olhos, é uma metáfora da frustração: uma linha que tenta retornar ao ponto de origem, mas sempre chega a um lugar diferente.

A narrativa se divide em duas partes. Na primeira, Scottie apaixona-se por Madeleine, mas, incapaz de superar sua acrofobia, testemunha sua (aparente) morte ao cair de uma torre. A trilha sonora de Bernard Herrmann, com suas cordas hipnóticas, intensifica a angústia desse momento. Na segunda parte, Scottie, abalado psicologicamente, encontra Judy, uma mulher idêntica a Madeleine. Obcecado, ele a transforma na imagem de sua amada perdida, sem saber que Judy é, na verdade, Madeleine, que fora contratada por Elster para encenar a farsa que encobriu o assassinato de sua verdadeira esposa.

A obsessão de Scottie em transformar Judy em Madeleine não é apenas sobre recuperar um amor perdido, mas sobre dominar o tempo. Na cena do beijo no hotel, a câmera gira 360 graus e o cenário da torre reaparece, conectando passado e presente, como se o cinema pudesse vencer o tempo. No entanto, a imagem que Scottie busca não é a de Madeleine, mas a de Carlotta Valdés – a figura do retrato que assombra a narrativa.

Cinema, Amor e Representação

Um Corpo que Cai é um filme sobre cinema e representação. A técnica de Hitchcock, como o “dolly zoom”, que aproxima o primeiro plano enquanto o fundo se distancia, criando uma sensação de queda infinita (o “efeito Vertigo”), traduz a vertigem do olhar: ao focar em um objeto, o mundo ao redor se desfaz. Esse ato de ver é também um ato de amor. Scottie, ao observar Madeleine, é tragado por sua imagem, mas quanto mais se aproxima, mais ela lhe escapa. A duplicidade de Judy/Madeleine reflete essa tensão entre o real e o ideal. Como observa Araújo, a busca pela verdade é uma “operação hitchcockiana”, mas em Um Corpo que Cai, a verdade revela apenas outra camada de ilusão.

A segunda parte do filme, com seu clima onírico — especialmente na cena em que Judy, transformada em Madeleine, surge envolta em luz esverdeada —, sugere uma leitura alternativa, proposta por Chris Marker em “A Free Replay”. Para Marker, os eventos após a catatonia de Scottie podem ser uma fantasia, uma tentativa de reescrever o passado. Essa ambiguidade reforça o caráter elíptico da narrativa, que exige imaginação do espectador.

Contexto e Legado

Lançado em 1958, Um Corpo que Cai inicialmente dividiu críticos, mas sua influência cresceu, sendo hoje reconhecido como um marco do cinema. A fotografia de Robert Burks, com tons saturados de verde e vermelho, e a trilha de Herrmann amplificam a obsessão de Scottie, enquanto a narrativa elíptica desafia convenções, deixando lacunas (como o que ocorre após o resgate de Madeleine na baía) que estimulam a imaginação.

O filme explora a irreversibilidade do tempo e a impossibilidade de recapturar o passado. Scottie, ao recriar Madeleine, busca superar seu trauma, mas a repetição da tragédia — Judy cai da mesma torre, agora de fato — o liberta de sua obsessão, mas a um custo devastador. A frase de Madeleine, “é tarde demais”, ganha peso na revelação do crime de Elster, sublinhando a irreversibilidade da perda.

Conclusão

Um Corpo que Cai transcende o suspense pois é um filme sobre cinema e a ilusão da imagem, sobre amor e representação e a vertigem do tempo. Suas inovações visuais, a narrativa ambígua e a profundidade emocional justificam seu status de clássico. Hitchcock constrói uma narrativa elíptica, que exige participação ativa do espectador – um contraste gritante com o cinema contemporâneo, que muitas vezes subestima sua audiência. Ao convidar o espectador a enxergar além das aparências, Hitchcock cria uma obra que é, ela mesma, uma espiral: fascinante, frustrante e inesgotável.

Deixe um comentário